清明节雨后,今年我们如何以新的方式追忆老朋友?

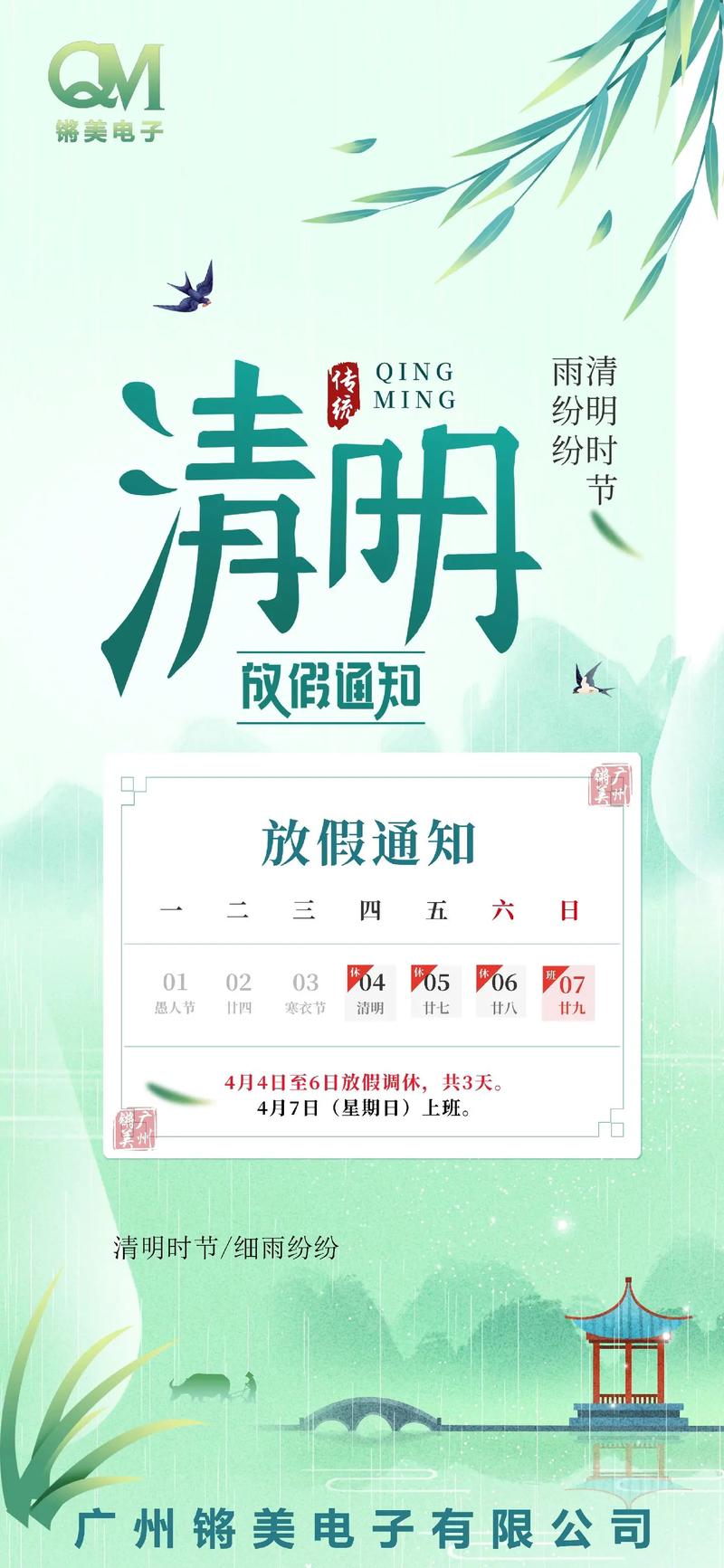

又是一年清明节,在细雨中,人们踏上了祭扫的道路。这个传承了几千年的节日,承载着中国人对死者的深刻理解。追思,也反映了时代变迁下的情感表达。今年的清明节有些不同——人工智能技术、环保理念、云祭扫等热门话题当科技与人文碰撞时,我们应该如何在继承与创新之间找到平衡?

清明文化:从传统到现代的演变

清明节,既是节气又是节日。它融合了寒食节的禁火习俗和上思节的郊游传统,形成了扫墓祭祖、郊游春耕并重的独特文化。古人用纸钱和蜡烛来表达他们的悲伤。如今,越来越多的人选择鲜花祭奠、植树缅怀,甚至通过网络祭扫表达心意。

近年来,环保清明成为社会关注的焦点。烧纸钱容易引起火灾,污染环境。很多地方提倡“无烟祭扫”,推广北京、上海等城市生态安葬,如草坪葬、海葬等,既节约了土地,又符合绿色理念。数据显示,2023年选择节地葬的人数同比增长15%,反映了公众对可持续发展的认同。

科技赋能:云祭扫和数字纪念

随着数字化浪潮席卷生活,清明节也迎来了一种新的形式。云祭扫该平台允许远离其他国家的游客通过虚拟花卉和蜡烛来表达他们的悲伤。根据某平台的数据,2024年清明节前夕,网上用户数量突破500万,同比增长20%。

更引人注目的是AI技术在应用中,有人用人工智能恢复死者图像,实现“数字永生”;一些公司还推出了“人工智能对话机器人”,通过分析生活前的单词和声音,模拟他们与亲戚的“对话”。这些技术引起了伦理争议,但也为悲伤的治愈提供了新的可能性。

清明经济:鲜花、文化旅游、消费的新趋势

清明节不仅是一种情感纽带,也带动了特定的消费,花卉市场迎来旺季,白菊、黄菊的价格比平日上涨了30%。清明文旅升温时,不少人选择“祭扫+旅游”模式,带动周边乡村旅游和红色旅游。浙江绍兴依托鲁迅故居推出“文化清明”路线,吸引大批游客。

预制祭品成为电子商务平台的新宠,除了传统的纸扎,3D打印的“别墅”、“豪华车”甚至“电子设备”的销量激增,年轻人开玩笑说:“祖先必须跟上时代。”

清明情感:如何面对生死与记忆?

在快节奏的现代社会,清明节提供了难得的停顿时刻。心理学家指出,祭祀仪式可以帮助人们处理丧失感,然而,我们也应该避免过度沉迷于悲伤。在今年的社交媒体上,在“清明心理疗愈”的话题下,很多人分享写信、种树等方式来治愈自己。

作家余华曾说:“死亡不是失去生命,而是走出时间。”清明节提醒我们,追思它的本质是延续记忆,而不是被痛苦所束缚。

在变革中保护清明的意义

从烟花到数字记忆,从古老习俗到拥抱创新,清明节的形式正在改变,但对亲人的思念从未改变,无论是选择传统的坟墓,还是试图尝试云祭扫,核心是那份真挚的情感。

今年清明节,也许你可以带一束花,或者点一盏虚拟的灯,以这个时代的方式,完成一次跨越时空的对话,毕竟,只要有人记得,逝去的生命就永远不会真正离开。

:清明节、追思、云祭扫、环保清明、AI技术、数字化纪念、清明文旅、心理疗愈

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...