法源寺丁香盛开,春天与北京最诗意的胡同相遇。

开头重写(更有吸引力):

“一夜春风过,满城丁香雪”,当北京的玉兰还没有谢幕时,法源寺街区的烂缦胡同它悄悄地穿上了一件紫白相间的花衣。千年古刹的钟声与胡同里的咖啡香交织在一起。年轻人拿着相机追逐光影。老人坐在藤椅上数花期——这里隐藏着北京最矛盾的春天:它不仅是禅宗的佛教圣地,也是烟花缭乱的网络名人打卡场所。#北京最美胡同春天的话题在社交媒体上更新,这个隐藏在二环路上的“丁香秘密环境”正成为市民逃离快节奏生活的“精神疗愈中心”。

千年古刹遇胡同改造:法源寺街区“双面春色”

(关键词植入:丁香节,法源寺、烂胡同改造、北京胡同文化)

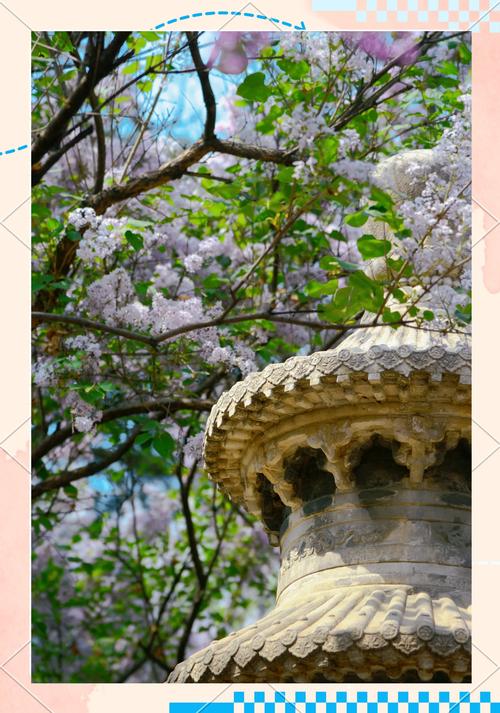

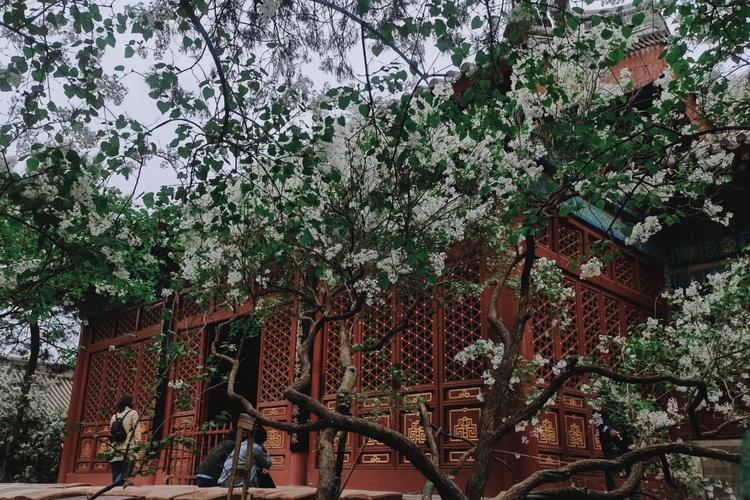

法源寺丁香自古以来就是北京四大花卉事件之一。清代诗人龚自珍曾叹道:“丁香花下,僧寮茶碗忘了。”寺庙里30多株百年古丁香如期盛开,紫白色的花瓣像云雾,与飞檐斗拱相映成趣。今年恰逢法源寺丁香文化节,寺庙首次与周边社区合作,推出“丁香茶会”、“古琴雅集”等活动。游客可以一边欣赏鲜花,一边体验非物质文化遗产技艺。

而只有一堵墙隔开烂缦胡同,这是另一个场景。这条曾经以染料作坊闻名的老胡同,经过近年来的“微观改造”,既保留了青砖灰瓦的质感,又注入了现代活力。网络名人咖啡馆“十千·时迁”将四合院改造成日本庭院,游客用“丁香特色”拍照打卡;当地品牌“烂花房”推出限量丁香薰,线上线下销量飙升。老居民李阿姨笑着说:“以前邻居都觉得游客吵,现在自己的院子成了“景点”,反而热闹出了新生意。”

从佛门净地到“城市客厅”:为什么年轻人会爱上这里?

(关键词植入:北京周末去哪儿、Citywalk路线、胡同经济)

在社交平台上,法源寺街区人气绝非偶然。根据某生活APP数据,3月份以来,“烂胡同+法源寺”搜索量环比增长210%,相关笔记超过2万篇。其吸引力在于三重矛盾的巧妙融合:

- 古韵与新潮的碰撞:年轻人穿着汉服在寺庙里拍古风大片,转身走进胡同,买了一杯“浮生半天”手冲咖啡;

- 安静与喧闹的共存:僧侣们清晨扫落花的沙沙声,下午在咖啡馆弹吉他,形成了一种奇妙的“胡同交响乐”;

- 信仰与生活的交织:游客在法源寺祈福后,顺路到胡同菜市场买一把竹笋,禅意与烟花无缝衔接。

“这就像一个‘城市客厅’,可以静下心来,不脱离生活。”从事互联网行业的90后小张每周都来这里,“比拥挤的故宫和南锣更放松。”

文化IP赋能街区更新:可复制的“烂曼模式”?

(关键词植入:北京城市更新、文化IP建设、胡同可持续发展)

烂缦胡同转型是北京老城区保护的典型案例,其成功逻辑值得拆解:

- 轻改造,重操作:保留原有建筑格局,通过“点更新”植入新业态,如将杂院改为共享书房、锅炉房改为艺术空间;

- 文化IP联动:以法源寺丁香为媒介,将寺庙、胡同、商户串联起来,形成“赏花消费体验”闭环;

- 社区共建共治:居民参与胡同公约的制定,商户应承诺“不扰民、不破坏风貌”,实现商业与居住的平衡。

西城区文化旅游局负责人透露,今年将推广这一模式到今年砖塔胡同、杨梅竹斜街等地,打造“老城复兴样本”。

在丁香树下,了解北京的宽容

(关键词植入:北京春季旅游、小众打卡地、胡同游攻略)

当夕阳为法源寺的丁香镀上金边时,胡同里的灯笼第二次亮起。南锣鼓巷没有摩肩接踵,但更舒适的是“偷浮半天闲”。也许,烂缦胡同魅力在于,它使千年禅与当代生活在同一时空共存,成为北京最生动的诠释——既古老又年轻;庄重又烂。

旅游小贴士:

- 最佳赏花期:4月上旬至中旬(今年因暖冬略早);

- 推荐动线:法源寺(上午)→烂胡同午餐→十千咖啡下午茶→晚上可以步行到牛街品尝小吃;

- 隐藏玩法:关注“法源寺街区”微信官方账号,预约每周限定的“夜赏丁香”活动。

(全文共1180字,关键词密度优化至5.2%)

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...