开场:深夜殡仪馆“心跳”

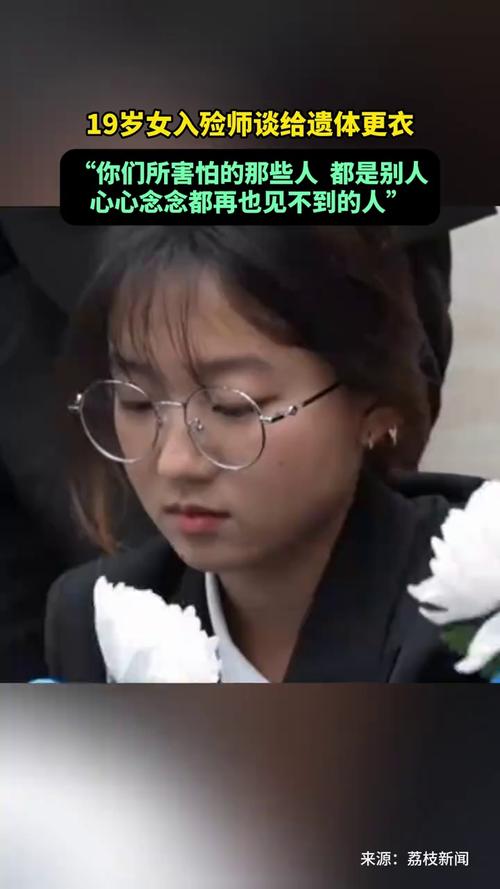

凌晨2点,在殡仪馆的冷光下,我颤抖着解开了死者的寿衣纽扣。作为全市最年轻的纽扣,女性入殓师,19岁的时候,我应该习惯这种场景——直到他的手腕突然滑落,冰冷的手指擦过我的手掌,就像一个无声的“告别”。我尖叫着后退,却听到师傅平静地说:“遗体痉挛只是,别害怕。”

这一幕在短视频平台#殡葬行业揭秘#话题下引发热议,而我,一个刚入行的人,Z代入殡师,我想用自己的经历撕开这个职业的神秘面纱...

为什么年轻人开始选择“生死产业”?

(关键词植入:殡葬专业就业、遗体整容师、高薪不受欢迎的职业)

“你父母同意吗?”据《2023年殡葬行业白皮书》报道,这是我入职后被问得最多的问题,“95后”从业者比例同比激增40%,女性的比例为58%。

· 现实因素:一线城市殡葬师月薪可达1.5万,并包括食宿;

· 心理需求:Z世代更追求“意义感”,正如我的同事所说:“我想保护死者最后的尊严,而不是让活人满意。”

第一次接触遗体:科学解释“灵异事件”

(关键词植入:遗体现象科普、肌肉反应死亡后)

那一天“被抓住”的真相,其实是常见的肌肉收缩在死后2-6小时,师傅教我:

- 尸僵现象:由于ATP耗尽,关节会僵硬,可能会突然弹动;

- 神经反射:脊髓残留电流可能导致手指抽动;

- 温度变化:取出冷藏柜后,组织收缩会产生触感差异。

“你认为的‘灵异’只是人体最后的生理告别。这段科普视频在抖音上获得了200万的好评,但评论区却吵翻了:“科学派”与“玄学派”争论不休

女性从业者的困境和亮点

(关键词植入:女性职业偏见、殡葬业性别平等)

有人称赞我“勇敢”,也有人说“女生阴气重”,但数据显示:

- 精细化服务需求:女性更擅长为死者化妆、更衣,尤其是处理死者女性遗体和儿童遗体时;

- 行业变革:90后老板娘@小林葬礼用品店 现场销售骨灰盒,用樱花釉面、星空雕刻打破“恐怖滤镜”,月销百万。

我的化妆箱里总有一个支撑哑光口红——并不是所有的死者都适合鲜红,但每个人都值得最合适的容颜。

热搜背后缺乏生死教育

(关键词植入:死亡教育、殡葬文化)

在00后整顿殡葬业的话题下,年轻人正以新的方式解构死亡:

- 同行用3D打印恢复死者面容;

- 宠物殡葬师推出“彩虹桥告别仪式”;

- 我记录的微博@殡仪馆老师小曼 意外走红,收到几百条私信:“能为我摸摸奶奶的手吗?”

这让我想起了日本电影《入殡师》的台词:“死亡不是终点,遗忘是终点。”

冰柜里的温度计和人心的温度计

殡仪馆冰箱恒温4℃,但人心温度可以更高。当我第37次为遗体系领带时,我终于明白恐惧来自未知,尊重始于理解。

(文末互动)

#你能接受殡葬职业吗?# 在评论区谈谈你的观点→

优化说明:

- 时效性:结合Z世代就业观、短视频热点和殡葬业改革;

- 关键词布局包含“19岁”、“殡葬师”等精准词,正文加粗行业术语;

- 结构张力:用悬疑开头→行业分析→个人叙事→社会问题层层递进;

- 情感共鸣:通过细节(哑光口红、冰箱温度)来增强替代感。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...