[普法课堂]可视门铃,安全与隐私的界限在哪里?

开头:当科技守护家门时,谁来守护我们的隐私?

深夜回家,手机突然弹出提醒:“有人在你家门口停留”——这就是这样可视门铃当邻居家的摄像头正对着你的窗户,或者物业未经同意安装监控时,这种“安全”已经悄然越界了吗?近年来,智能家居设备普及,但由此产生的隐私权争议也频频登上热搜,如何在热搜中,安全需求与个人隐私找到平衡吗?从法律的角度来看,探讨这个科技时代的“双刃剑”。

可视门铃的普及与争议

随着人工智能和物联网技术的发展,可视门铃凭借实时监控、人脸识别、远程对话等功能,成为众多家庭的“电子守门人”。数据显示,2023年全球智能门铃市场规模已超过100亿美元,中国家庭安装率年增长30%以上。

引发的纠纷也越来越多:

- 案例1:上海某小区业主因门铃拍摄邻居日常出入,被起诉侵犯隐私权,法院判决拆除并赔偿精神损失费。

- 案例2:亚马逊旗下的美国Ring门铃被曝员工可以随意查看用户视频,引起数据泄露的担忧。

这些事件直指核心问题:技术便利与法律边界的冲突。

法律如何界定“越界”?

我国民法典、个人信息保护法等对隐私权和数据安全有明确规定:

隐私权的保护范围

- 私人空间:未经许可,不得拍摄住宅内部、走廊等非公共区域。

- 个人信息:人脸、行踪轨迹等敏感信息经通知同意后方可收集。

可视门铃的合法使用条件

- 必要性:只能拍摄自己门前的区域,避免覆盖公共空间或他人住宅。

- 告知义务:监控范围涉及邻居的,应提前协商,并明示提示标志。

- 数据存储:视频不得擅自公开或者用于商业用途,存储期限应当合理。

关键词强调:根据《个人信息保护法》第十三条的规定,个人信息的处理应当符合“最小必要原则超范围收集构成侵权。

争议焦点:如何平衡安全与隐私?

业主观点

“安装门铃是为了防止小偷,保护财产有错吗?”

- 合理要求:预防犯罪、取证纠纷确实有积极作用。

邻居担忧

“每天进出都被记录下来,感觉活在监视之下。”

- 过度收集:长期视频可能会泄露生活习惯、社会关系等敏感信息。

司法实践

法院通常以“法院”为基础比例原则”裁判:

- 如果门铃只拍自己的门,一般不认定侵权;

- 如果角度覆盖走廊和邻居的门窗,则需要调整或拆除。

给用户的建议:合规使用智能设备

- 调整拍摄角度:确保镜头不涉及他人私有领域。

- 主动通知邻居:减少误解,避免法律风险。

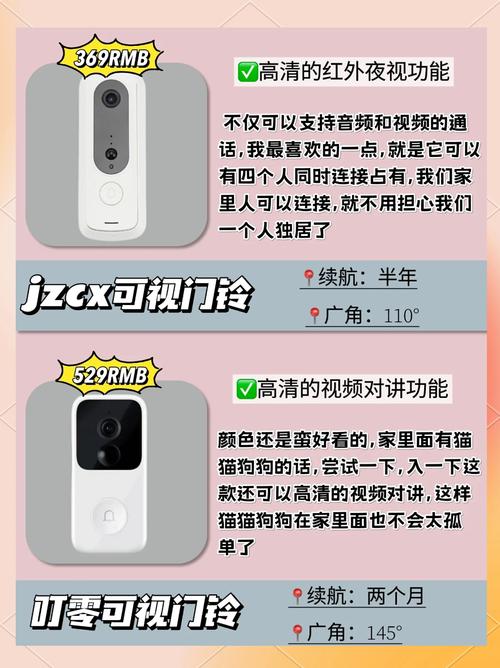

- 选择可信品牌:优先购买通过网络安全认证产品(如国内产品华为、小米等品牌)。

- 定期清理数据:避免长期存储无关录像。

专家提醒:技术无罪,关键在于使用方式,用户要加强法律意识,企业还需要完善隐私设计。

好的科技需要法律和道德同行

可视门铃是智能时代的缩影,其争议的本质是权利冲突随着《数据安全法》等法律法规的细化,行业标准将更加明确。作为用户,我们不仅要享受科技红利,还要保持隐私底线——因为真正的安全永远不应该以牺牲自由为代价。

互动话题:你家里安装了可视门铃吗?有没有隐私纠纷?请留言讨论!

关键词优化:可视门铃、隐私权、个人信息保护法、智能家居、数据安全、民法典、最小必要原则

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...