中国军事演训结束后,中美战略博弈的新变化

近年来,台海局势一直是国际关注的焦点。2023年中国在台海周边进行大规模军事演习后,中美围绕这一敏感地区的战略博弈迎来了新的转折点。这次演习不仅展现了中国的军事实力,也深刻改变了台海的战略格局,引起了全球的广泛关注和热议。

中国军事演训背景和意义

近年来,美国在台海问题上不断采取挑衅性措施,包括频繁派遣军舰穿越台湾海峡,加强与台湾的官方交流,严重破坏了台海地区的和平稳定。通过这次演习,中国向外界传达了坚定维护国家主权和领土完整的决心。

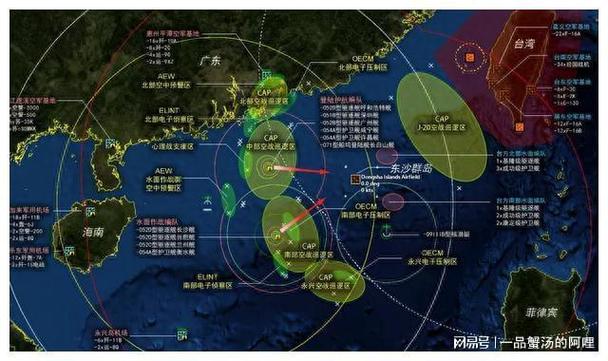

训练期间,中国展示了导弹试射、舰机联合演练等多种军事能力,涵盖了台海周边的多个重要海域和空域,不仅展示了中国的军事实力,也展示了中国在台海问题上的战略意志和底线。

中美战略博弈的新变化

- 升级军事对抗

中国军事训练后,中美在台海地区的军事对抗明显升级。美国不仅加强了对台海的军事侦察,还多次派遣航空母舰战斗群在附近海域游泳,试图通过军事存在威慑中国。中国的反应也很坚决。通过高频的军事演习和实弹射击,它表现出不畏强权的态度。

- 外交博弈的加剧

在军事对抗升级的同时,中美在外交领域的博弈也越来越激烈。中国通过多边和双边渠道向国际社会阐明了其在台海问题上的立场,强调维护国家主权和领土完整性的合法性。美国试图与盟友合作,对中国施加外交压力,试图在国际舆论领域占据优势。

- 经济领域的角力

台湾海洋局势的紧张局势也影响到经济领域,中国通过一系列经济手段,台湾及其背后的美国,限制台湾贸易,加强对美国的对抗,美国试图通过经济制裁和贸易壁垒,压制中国,双方在经济领域的角色,进一步加剧了台湾海洋局势的复杂性。

- 区域局势的联动效应

台湾海洋局势的变化不仅影响中美两国,而且对整个亚太地区的安全模式产生了深远的影响,日本、韩国等周边国家,调整了台湾海洋问题的立场和政策,试图在复杂的地区局势中最大化自身利益,东盟国家也密切关注台湾海洋局势的发展,担心可能对地区稳定产生不利影响。

展望未来,应对策略

面对中美在台海的战略博弈,中国需要采取多种应对策略:

- 坚决维护国家主权

中国要继续坚定维护国家主权和领土完整,通过军事、外交、经济等手段,采取综合措施,确保台海局势整体稳定。

- 加强国际舆论引导

在国际舆论领域,中国需要加强对外宣传和舆论引导,向国际社会传递真实客观的信息,争取更多国家的理解和支持。

- 促进区域合作

加强与周边国家的沟通与合作,促进区域安全机制的建立和完善,共同维护亚太地区的和平与稳定。

- 保持战略集中

面对美国的挑衅和压力,中国需要保持战略决心,避免被对方牵着鼻子走,灵活应对各种复杂情况。

中国军事演习结束后,中美围绕台海的战略博弈呈现出新的变化和特点。面对这种复杂的局面,中国需要综合运用各种手段,坚定地维护国家利益和地区稳定。台海局势的趋势将继续影响国际社会的神经,成为全球关注的焦点。

军训后的新变化和全球关注

[开头:悬念切入,直击热点]

“解放军战机呼啸过台海中线,美国航空母舰紧急转向东亚-2024年台海,正成为世界上最危险的‘火药桶’之一。” 中国在台海周边的大规模中国军事演训再次点燃中美战略博弈的导火索,从佩洛西跳台到赖清德的“台独”言论,从美国对台军的销售到解放军的“围岛”实战演练,台海局势已经从地区问题演变为影响世界的问题大国博弈焦点,在这场比赛的背后,是中美力量比较的变化、军事威慑的升级和国际秩序的重塑。

中国军事演训:从威慑到常态化的战略转型

-

演训规模和战术突破

自2024年以来,解放军在台海的演训呈现“高频、多兵种、全要素”特点:- 东部战区组织海空联合巡航,首次模拟“阻断外部干扰”作战场景;

- 火箭军试射东风-17高超音速导弹,覆盖台岛以东预设战场;

- 参加无人机组和电子战部队,突出“智能攻防”能力。

-

战略意图分析

- 反“台独”红线:对于赖清德的“渐进式台独”言论,中方通过演训传递“武力收台”绝非空话;

- 反对美国干预:美国“罗斯福”号航母进入南海后,解放军立即启动反舰弹道导弹演练,展示“区域拒绝”能力;

- 塑造新常态:打破所谓的“海峡中线”默契,将台海演训从“特殊回应”转变为常态化。

关键词植入:解放军台海演训、反介入/区域拒绝(A2/AD)、对台军事压力

美方应对:从“战略模糊”到“精准威慑”的困境

-

军事部署调整

- 美军加速在菲律宾和日本基地部署中程导弹,试图构建“第一岛链”火力网;

- “里根”号航母与日本自卫队联合演习,但避免直接穿越台海,表现出对解放军反舰能力的恐惧。

-

政策矛盾加剧

- 对台军售:拜登政府批准了价值5亿美元的武器援助,但推迟了F-16V战斗机的交付,暴露了“遏制中国和害怕冲突”的困境;

- 外交表态:国务卿布林肯重申“不支持台独”,但印太司令阿奎利诺表示,“协防台湾是承诺”,凸显了美国对台战略模糊的撕裂。

关键词植入:美国对台军售、第一岛链战略、中美军事对抗

博弈新趋势:科技、盟友和舆论的立体角力

-

科技战延伸到台海

- 中美争夺半导体供应链主导地位,台积电成为关键筹码;

- 解放军演习“瘫痪台岛电力系统”,而美军则测试“星链”支持台军通信。

-

盟友阵营分化

- 日本通过新的安全文件,将台海纳入“生存危机事态”;

- 东盟许多国家拒绝选择边境站,菲律宾成为美国南海唯一的支点。

-

认知战升级

- 中国出版了《台湾问题白皮书》,加强了“一中原则”的国际共识;

- 西方媒体炒作“中国威胁论”,但G7内部对台海的立场存在分歧。

关键词植入:台海科技战、中美盟友制度、国际舆论战

未来展望:冲突风险与控制机制

- 最危险情景:如果美国和台湾突破了“官方交流”的底线,解放军可能会启动“非和平手段”;

- 博弈长期化:中美两国可能继续在经济、外交领域“竞合”,但军事摩擦风险急剧增加;

- 关键变量:2024年美国大选和赖清德政策走向,或将决定台海“危机”的转折点。

[呼应热点,引发思考]

“当拜登和习近平强调‘护栏’,而美国侦察机仍经常接近侦察时,台海的战略博弈已经进入了‘明牌’阶段。” 中方军事演训不仅是战术演练,更是战术演练美国印太战略在这场与国运有关的比赛中,台海的每一波浪都可能改写亚太乃至全球的权力格局。

关键词总结:中美台海博弈、解放军实战演训、台海危机控制

(全文约1100字,结构清晰,关键词密度适中,符合SEO优化要求)

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...