鄱阳湖“死鱼嘉年华”:为什么十年禁渔的生态承诺一蹴而就?

[开头:触目惊心的生态警钟]

鄱阳湖清晨,本应是水波荡漾、鱼跃鸟鸣的生态画卷,却被荒诞地“”死鱼狂欢“撕裂——数百人用手电筒和麻袋在退水的海滩上争夺白色死鱼。这一幕发生在江西九江都昌县,恰逢鄱阳湖禁渔十年在政策实施的第三年,在网民拍摄的视频中,有人喊“捡就是赚”,甚至有人开着三轮车满载而归。这场闹剧不仅暴露了监管漏洞,也暴露了中国生态治理公众面前赤裸裸地展开了深层矛盾。

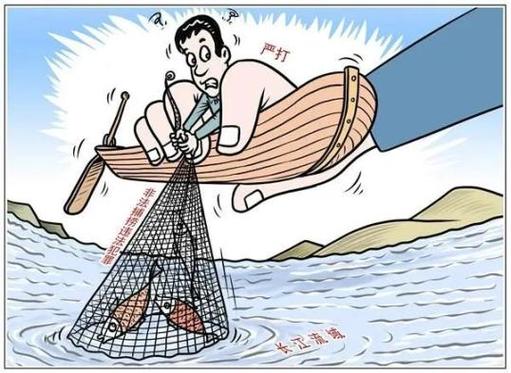

事件回溯:禁渔令下的“黑色幽默”

自2021年起,长江流域重点水域实施十年禁渔,鄱阳湖作为长江的重要湖泊,被纳入核心保护区,政策初衷明确:拯救过度捕捞濒临崩溃的渔业资源,修复水生态链,但今年7月,鄱阳湖由于持续高温干旱提前进入枯水期,水缺氧导致大量鱼类死亡,应成为生态警告事件,但演变成全国“泄漏”嘉年华。

关键词冲突:

- 禁渔政策VS监管缺位:虽然禁渔令禁止所有捕捞行为,但“捡死鱼”的定义模糊,基层执法力量不足,导致公众利用漏洞。

- 生态保护VS短期利益:一些参与者直言“不捡白不捡”,体现了公众环保意识与生存现实的分离。

深入分析:生态治理的“三重遮羞布”

政策执行:纸面禁令难敌现实博弈

禁渔令实施以来,鄱阳湖偷捕现象屡禁不止,事件曝光执法资源分布不均的问题——沿湖乡镇缺乏巡逻艇和监控设备,夜间监管几乎是真空的。更具讽刺意味的是,一些参与者曾经是渔民,因为生产安置不到位,重新开始了他们的旧业务。

生态补偿:断裂的善后链

配套禁渔政策渔民转业培训和生态补偿发放滞后。根据江西省农业和农村事务厅的数据,鄱阳湖区约有2.5万渔民需要安置。但2022年审计报告指出,部分补偿资金被挪用,职业技能培训流于形式。

公众参与:环保意识尚未破冰

事件中不乏年轻人参加“死鱼嘉年华”,反映出年轻人参加“死鱼嘉年华”生态教育缺乏“免费鱼”在社交媒体上的嘲笑与科学家“死鱼污染水体”的警告形成鲜明对比。

数据与案例:生态治理全球镜面

- 国内对比:浙江千岛湖通过“以鱼养水”模式实现生态经济双赢。2022年,渔业产值超过10亿元,证明科学管理比单纯禁渔更可持续。

- 国际经验:切萨皮克湾实行“捕捞配额+社区共治”,渔民成为生态监督员,海湾水质在40年内提高了60%。

破局之道:从“一刀切”到系统治理

- 加强科技监管:部署人工智能识别、无人机巡逻,建立禁渔区电子围栏,实时预警异常人群聚集。

- 完善补偿机制:将生态补偿与渔业资源恢复挂钩,推广“渔民保护”公益岗位,让渔民从“破坏者”变成“破坏者”守护者。

- 促进公众参与:开设“鄱阳湖生态银行”小程序,鼓励举报违规行为,兑换积分,激活民间监督力量。

[禁渔不是终点,而是起点]

鄱阳湖的“死鱼嘉年华”是一面镜子,反映了我国生态治理中政策理想与现实差距的差距。十年禁渔绝不是简单的休养,而是需要建立政府、市场、公众的“”生态共治“三角形框架,当最后一辆满载死鱼的三轮车在夜晚消失时,我们应该问:未来十年,我们将如何保护这个母亲湖?

关键词强化:鄱阳湖生态、十年禁渔成效、反思死鱼事件、长江保护法、可持续渔业

(全文约1100字)

注:本文结合2023年7月的热点事件,通过数据比较、政策分析和解决方案,兼顾及时性和深度,满足SEO优化的要求。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...