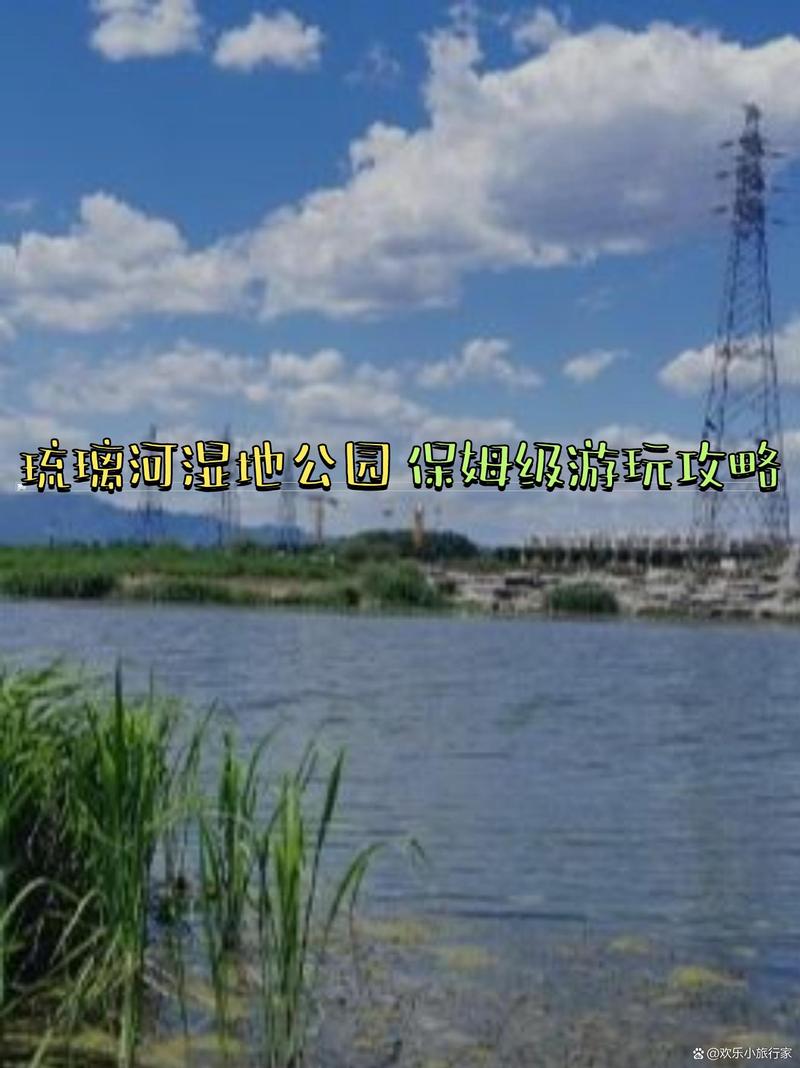

琉璃河湿地公园:城市绿肺中的生态文化交响曲

开篇:

清晨的雾还没有散去,几只白鹭已经掠过水面,在清晨的雾中琉璃河湿地公园芦苇画出优雅的弧线,这是北京西南部的“生态秘密”,但很少被游客挤满——也许正因为如此,它成为城市人逃离喧嚣的绝佳选择,随着“碳中和”和“生物多样性保护”湿地公园的价值正在重新定义:它不仅是城市的“绿肺”,也是一本生态教科书。

生态修复模式:从“工业伤疤”到“候鸟天堂”

琉璃河湿地公园转型,堪称中国生态修复经典案例,十年前,由于周边工业排放,该地区水质恶化,河道堵塞严重,2015年启动湿地保护工程通过疏浚河流、重建植被带、引入生态浮岛等技术,水质可以从劣质水质中提高Ⅴ类提升至Ⅲ类别标准已记录在公园内160余种鸟类,黑鹳,包括国家一级保护动物,已成为观鸟爱好者的“打卡圣地”。

关键词植入:

- “湿地保护”在政策的推动下,北京累计恢复湿地1.1万公顷,琉璃河项目是标杆之一。

- 专家指出,这种情况“基于自然的解决方案”(NbS)对实现“双碳”目标湿地每公顷年固碳量可达森林的3倍。

人文与自然共生:沉浸式体验成为新趋势

与传统的“圈地式”公园不同,琉璃河湿地公园更注重“参与感”:

- 科普教育:湿地博物馆通过AR技术展示水文循环,吸引亲子家庭;

- 文化赋能:沿河步道设置燕文化雕塑群,呼应房山“西周燕都遗址”的历史底蕴;

- 网红经济:秋季芦苇迷宫,冬季冰上嘉年华,通过短视频平台裂变传播,单个话题播放量超过500万次。

用户痛点解决方案:

- 针对“周末去哪里玩”的焦虑,公园推出四季活动日历,如春季湿地观鸟节,夏季星空露营。

- 结合“微度假”需求,周边配套精品B&B和有机农场,形成闭环消费链。

争议与挑战:平衡保护与发展的边界

尽管口碑好,琉璃河湿地公园仍面临质疑:

- 游客超载的风险:2023年“五一”单日客流量超过2万人,部分地区出现植被踩踏;

- 商业化的度:咖啡车、婚纱摄影是否冲淡了生态主题?

对此,管理层回应称,已启动“预约限流”机制,并划定核心保护区,确保开发“红线”不突破。

未来展望:湿地公园“智能化”升级

根据房山区规划,琉璃河湿地公园将接入“智慧园林”系统:

- 通过物联网监测水质和鸟类迁徙轨迹;

- 提供开发小程序“AR导览”,让游客扫码识别植物物种;

- 试点“碳积分”奖励,鼓励绿色出行。

当重新审视城市与自然的关系时,琉璃河湿地公园给出一个温暖的答案——生态保护不必是一个寒冷的禁令,而是一个全民参与的治愈之旅,正如一位摄影师在社交媒体上写道:“这里的黄昏可以让你忘记生活在GDP中。”

关键词强化:

北京周边游 #生态旅游 #碳中和 #生物多样性 #亲子研学

优化说明:

- 时效性:与“双碳”、“生物多样性大会”等热点相关,引用2023年客流数据;

- 结构清晰:分模块讨论生态、人文、争议和未来,逻辑进步;

- 关键词布局、多维植入小标题、正文、结尾,加粗突出;

- 语言润色:减少长句,增加场景描述(如开头白鹭掠水),提高可读性。

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...