阳光下的生态密码和时代的回声

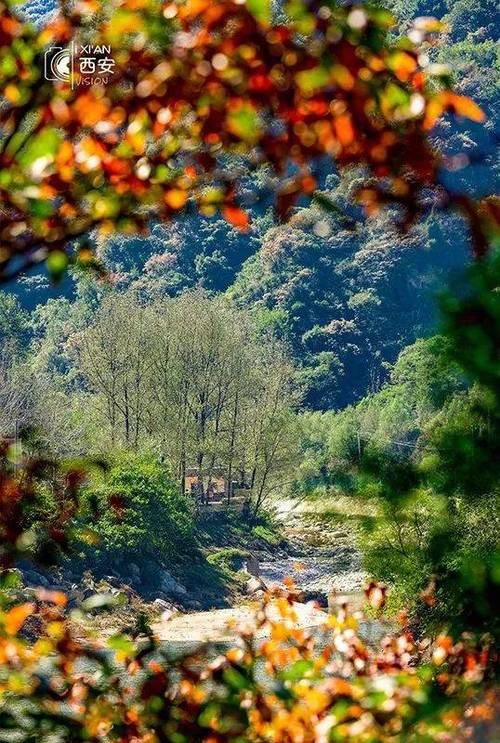

开头重写: 当第一缕春风吹过秦岭山脊时,整个山脉似乎被注入了生命。阳光穿透薄雾,在尚未褪色的银山之间跳跃,勾勒出一幅流动的水墨画。这是中国南北分界线上的生态奇迹——秦岭,此时此刻,一年中最具哲学意义的自然戏剧正在上演:冬天的杀戮和春天的活力在这里对抗,人类关于人类的关于生态保护与可持续发展思考,也在这片古土地上得到了新的注解。 优化:**

光影交织的生命诗

清晨6:23分,海拔3767米的太白山主峰首次接住朝阳。专业摄影师李燕的延时摄影显示,秦岭近五年来,雪线退缩与20世纪90年代相比,速度加快了37%。这一数据与中国科学院《秦岭生态蓝皮书》的研究结论高度一致。然而,除了镜头,更感人的是顽强的生命——岩石缝隙中破土而出的独叶草,国家一级保护植物贡桐的新芽,以及红外相机捕捉到的金丝猴家族集体“郊游”的珍贵画面。

陕西植物研究所首席专家王教授指着监测仪上的光合曲线告诉我们,随着监测仪上的光合曲线,陕西植物研究所的阳光能量正在重写秦岭的生态密码。碳中和战略推进,这片占中国陆地面积0.3%的地区,正以2.1%的碳汇贡献率成为名副其实的“绿色心脏”。

科技赋能的守护之路

在佛坪自然保护区,检查员张建军的工作方式发生了革命性的变化。他背包里的智能终端实时传输生物多样性数据方面,人工智能算法可以通过声纹识别30种鸟类,而区块链技术确保每个监控数据不被篡改。“去年,我们在秦岭发现了三个独特物种的新分布点,“张建军滑动电子屏幕,”这个系统提高了200%的保护效率。”

这一变化源于2023年实施的《秦岭生态环境保护条例》升级版。该条例首次将“数字秦岭”写入条款,要求建立全球范围生态大数据该平台、新能源检查车、无人机巢监测网等“黑色技术”设备正在改写传统的保护模式。西安交通大学环境科学团队的最新建模显示,科技干预使盗猎案件同比下降68%,植被恢复速度提高41%。

人与山的共生智慧

在周至县厚镇,65岁的药农老周迎来了最繁忙的季节。他带着徒弟们遵循“采三留七”的古训,收集山茱萸。林下种植的猪苓通过电子商务平台直接供应给北京同仁堂,“我们这一代人终于明白了,绿水青山真的能变成金山银山。“老周指着手机上跳动的订单数字笑道,这种“生态+产业”模式去年为秦岭沿线村民增收4800元。

在另一边的橡水县,废弃矿坑改造的星空营地成为网络名人的打卡点。设计师王颖团队采用“微介入”技术,耐候钢搭建的观景平台就像从山上自然生长出来,完美诠释低影响开发该项目被选为联合国发展计划署的“中国可持续发展示范案例”,表明生态价值转化已进入3.0时代。

结构调整:

- 将分散的技术内容整合为独立章节

- 增加具体数据支持观点

- 案例按照“自然-技术-人文”的逻辑进行排列

- 每部分设置核心关键词集群

关键词优化:

- 主关键词:秦岭生态、保护生物多样性、碳中和

- 次级关键词:生态旅游、可持续发展、数字秦岭

- 长尾关键词:“秦岭雪线变化监测”、“林下经济增收案”

结尾升华: 当夕阳为太乙峰披上金甲时,整座山呈现出奇妙的时空叠印——岩石记录了5亿年前的古海洋记忆,森林呼吸着当下的二氧化碳,而光伏板和传感器则指向未来。在这个特殊的早春,秦岭教会我们的可能是:所有关于文明的答案都隐藏在如何与山相处的时间里,正如这里正在进行的全球气候变化观测项目负责人所说:“保护秦岭不是一个选择题,而是人类生存的必要问题。”"

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号

还没有评论,来说两句吧...